小さな頃から古墳巡りをしていた少年たちが大人になって大発見をした!宍道湖(しんじこ)の南岸からおよそ1.5㎞南にある、碧玉(へきぎょく)の産地として知られる花仙山(かせんざん)の西、標高159.3mの室山(むろやま)の丘陵地に展開する室山古墳群だ。発見者の一人、内田律雄(りつお)さんに現地を案内してもらった。

少年時代の情熱を持ち続けて新発見という夢へ

ここに一枚の古い写真がある。今回のナビゲーターの内田さんと曳野律夫(ひきのりつお)さん、松本岩雄(いわお)さんの3人の中学生は、保育園の時からの幼馴染だ。小学生の頃から地元本庄町(ほんじょうちょう)の遺跡を遊び場とし、 中学生になると古墳を訪ねては自分たちの足を使って測量をするようになった。

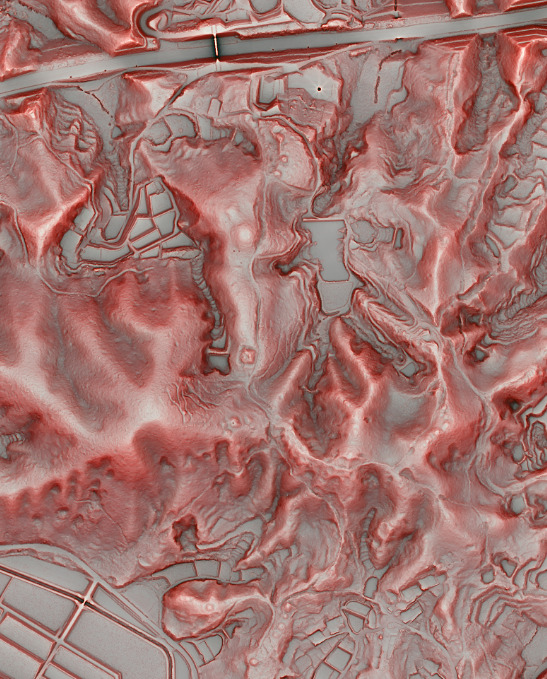

「3人で“本庄考古学研究室”という会を立ち上げて、国土地理院の傾斜量図(けいしゃりょうず※)などを頼りにいろいろな古墳を訪ねては、伊能忠敬のように自分たちの足で歩いて測量していきました。基準点から古墳へ標高を引っ張って、等高線(とうこうせん)が増えるにつれて、だんだん古墳の形が立ち現れてくるともう面白くて、面白くて、夢中になってやっていましたね」

※傾斜量図…地表面の傾きの量を算出し、その大きさを白黒の濃淡で表現したもの

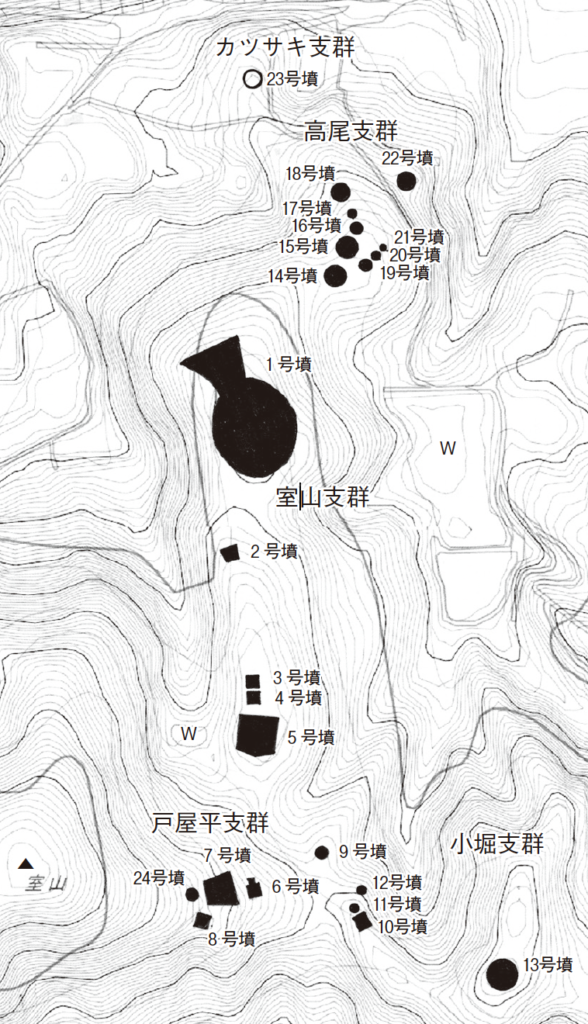

3人ともが県の職員となり、社会人になってからも、暇さえあれば「本庄考古学研究室」の活動を続けてきた。そして、2020年11月、なんとこの3人で新しい古墳を発見してしまったのだ。それが室山(むろやま)古墳群の1号墳である。

以前からこのあたりに古墳があるのでは?といわれていたが、こんなに大きな古墳があるはずがない、ただの山だと思われていたらしい。しかし、内田さんら3人は山の中の薮に覆われた高まりを前方後円墳にちがいないと狙いをつけた。

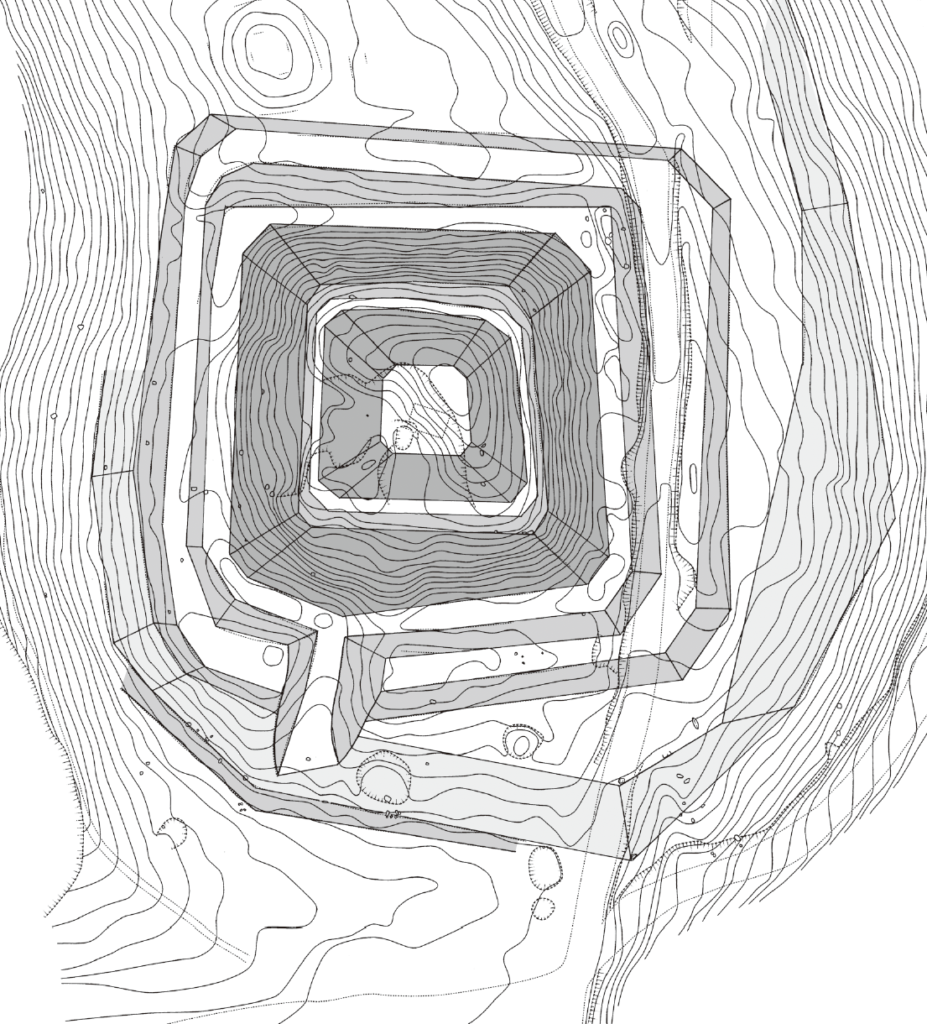

しかし、木々が容赦なく生い茂り、草と薮に覆われて、行く手を阻んでいた。地主さんにお願いして、3人で木の伐採と草刈りを1年かけて行った。そうしてようやく墳丘が3人の前に姿を現した。まごうことなき前方後円墳を測量をしてみると墳丘長はなんと81m!出雲(※)で最大の今市大念寺(いまいちだいねんじ)古墳に次いで、2番目となる前方後円墳ということが判明した。

※出雲…松江市、出雲市、雲南市、安来市、奥出雲町、飯南町のエリアを指す

「わかった時は3人で思わず『おお〜!』と叫んでしまいました(笑)。その後もこのあたり一帯を探索して、方墳の5号墳をはじめ、24基の古墳の存在を確認し、室山古墳群という立派な古墳群であることが明らかになったのです」

空白の4世紀を埋める?突如、歴史に躍り出た前方後円墳

1号墳は前方部が非常に短く、前方部と後円部の比率はおおよそ1:2だという。遺物としては鰭付円筒(ひれつきえんとう)埴輪の破片が多く見つかった。

「さらに詳しく調べると室山1号墳は、出雲東部の佐古田(さこだ)1号墳という前方後円墳と類似形だということがわかりました。佐古田1号墳の築造時期や埴輪の編年からみて、1号墳は4世紀の終わり頃の築造だと考えられます」

1号墳は前方部が2段、後円部は5段築成であることがわかった。非常に珍し重層なスタイルで、手の込んだ築造法は被葬者の高い地位をうかがわせる。1号墳のさらに奥で見つかった5号墳は一辺が約22m、墳丘の四隅が削られたようなアール状の“隅切(すみきり)”の方墳ということがわかった。

「5号墳は墳丘の角度が途中から急に屈折し、上段は四角錘(しかくすい)に復元できます。空濠(からほり)と外堤(がいてい)があり、出雲では非常に珍しいタイプです。さらに大きな切石(きりいし)を組み合わせた石棺式石室(せっかんしきせきしつ)を持っています。南側の外堤に通路状のものが発見され、その延長線に石室が位置しており、墓道(ぼどう)だと考えられます。埴輪のほか、須恵器(すえき)が出土していることから、5号墳は6世紀の終わりから7世紀初めの築造と考えています」

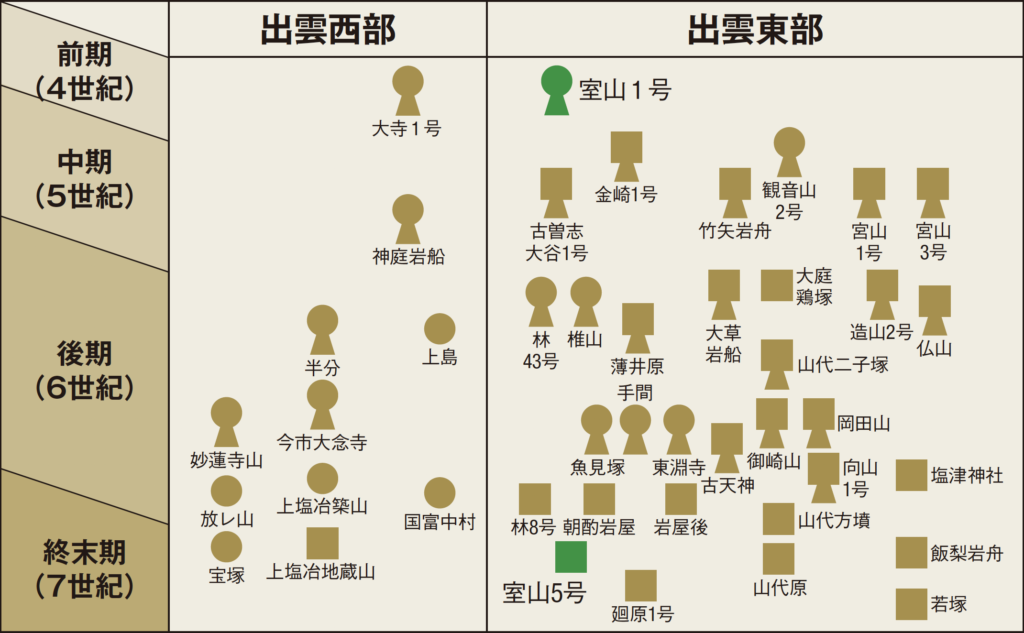

室山古墳群がある丘陵(きゅうりょう)は宍道湖全体を見渡す位置にあり、出雲第2位の大きさの前方後円墳となった1号墳は、築造当時の出雲のクニの王墓の可能性もあるという。また、5〜6世紀の出雲では、東部は前方後方墳や方墳(ほうふん)、西部は前方後円墳や円墳(えんぷん)をつくるなど古墳の築造傾向に差異があり、東西に勢力が分かれていたといわれている(図1)。

「それ以前の時代には出雲市の大寺(おおでら)1号墳しか顕著な前方後円墳は見つかっておらず、空白の4世紀だったのですが、室山1号墳の発見によって、今後、その謎に迫っていけるのでは?と思います。また5号墳は奈良の石舞台(いしぶたい)古墳との共通性から、ヤマト王権の組織力が列島全体に及び、出雲も一つの重要なクニとして組み込まれていったのでしょう。出雲は碧玉の有数の産地でもあるので、室山古墳群は玉造りを掌握していた一族の古墳群の可能性もありますね」

室山への山道を登り、丘陵地に着くと、視界が開けた先にまず目に入ってくるのが、ひっそりと横たわる双丘の古墳、1号墳だ。誰がどう見ても前方後円墳…!出雲の空白の歴史に躍り出た一基だ。その奥にも墳丘が見え隠れする。案内してくれた内田さんのうれしそうな表情はまさに好奇心旺盛な少年そのもの。大人になった3人の考古好きな少年たちが、長い時を経て辿り着いた大発見に心躍る。

新たな発見によって、つねにアップデートされる最新の学問。考古学の面白さ、エッセンスはまさにそこにあるのだろう。

\今回のナビゲーター/

島根県教育庁埋蔵文化財センター 元職員

内田律雄さん

1951年、島根県松江市生まれ。日本大学法学部政治経済学科、青山学院大学文学部史学科(考古学専攻)卒業。熊本大学博士(学術)。専門は古墳・歴史時代の考古学、海洋考古学。著書に『出雲国造の祭祀とその世界』(大社文化事業団/1998)、『古代日本海の漁撈民』(同成社/2009)、『発掘された出雲国風土記の世界』(ハーベスト出版/2017)などがある。