奈良県天理市の杣之内(そまのうち)古墳群は、古代の有力氏族である物部氏(もののべし)が拠点を置いたとされる布留(ふる)遺跡のすぐ南に位置し、物部氏の奥津城(おくつき/墓域)として築かれた可能性が高い。その中の一基、東乗鞍(ひがしのりくら)古墳で天理大学人文学部が行っている発掘現場を訪ねて、考古学調査の最前線をレポートする。

発掘調査で墳丘長が延びることも…!

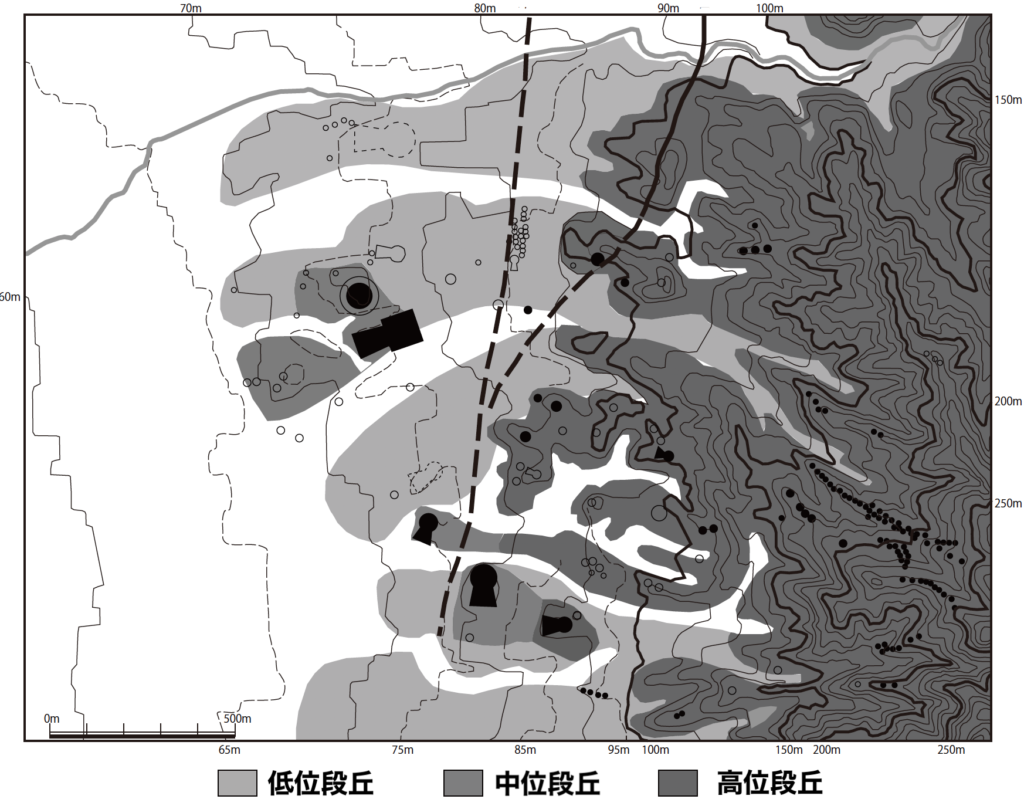

杣之内古墳群は日本最大の西山古墳をはじめ、前方後円墳8基のほか、多数の円墳・方墳で構成されている。東乗鞍古墳は南北に延びる春日段層崖(かすがだんそうがい)から西に延びる中位段丘(ちゅういだんきゅう※)を利用して築造された2段築成の前方後円墳だ。築造は6世紀後半と見られ、後円部の南側に横穴式石室が開口している。

※段丘…川や海の近くの階段上の地形を指す。一般的に3段に区分され、その中間の高さにある段丘面を中位段丘と呼ぶ

現地を訪れると何人もの若者が道具を片手にキビキビと動き回っている。彼らを率いているのが、天理大学人文学部歴史文化学科教授の桑原久男さんである。

「玄室(げんしつ)には阿蘇溶結凝灰岩(あそようけつぎょうかいがん)の刳抜式(くりぬきしき)の家形石棺(いえがたせっかん)が土砂に半分埋もれながらも現存しており、その手前に二上山(にじょうさん)の白色凝灰岩(はくしょくぎょうかいがん)の組合式石棺(くみあわせしきせっかん)の底石(そこいし)だけが残っています。2基の石棺を有する古墳は非常に貴重で、地域の盟主級の首長(しゅちょう)、つまり物部氏にゆかりの深い人物の墳墓とも考えられます。一説では被葬者としては磐井(いわい)の乱の時に九州に派遣されて磐井と戦った物部麁鹿火(もののべのあらかい)ではないか?といわれています」

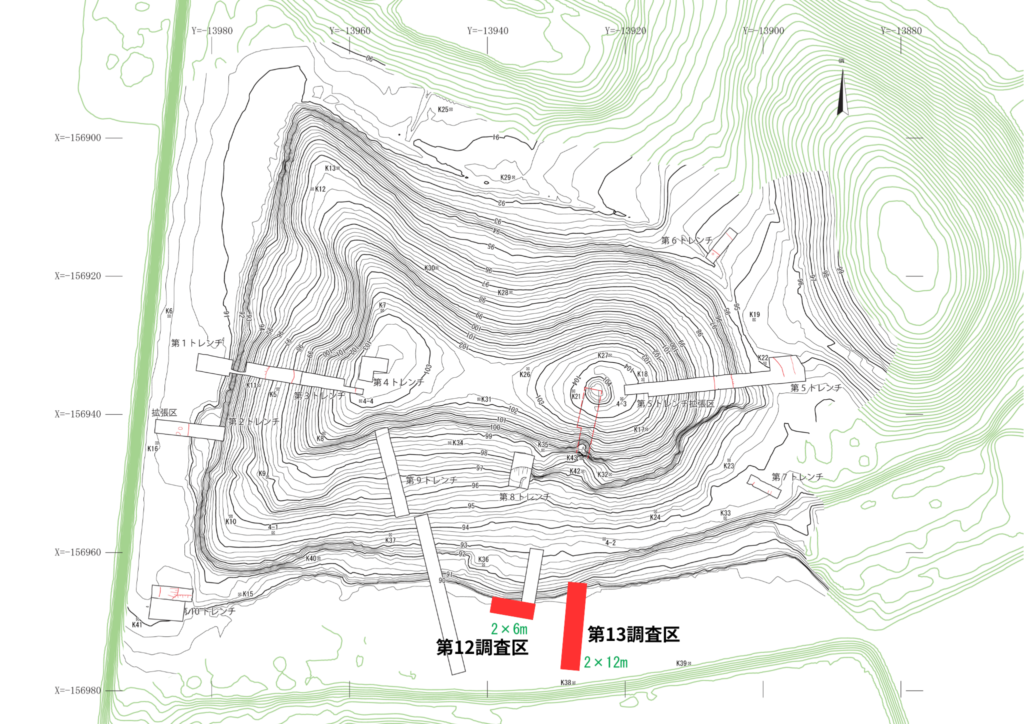

2016年、石室内に土が流れ込んでいることがわかり、2018年から天理大学と天理市教育委員会が共同調査をスタートさせた。古墳の大きさや形、構造など正確に把握することを目標に範囲調査などを行った結果、2019年の調査でそれまで約75mとされていた墳丘長(ふんきゅうちょう)が、83mに達することが判明した。

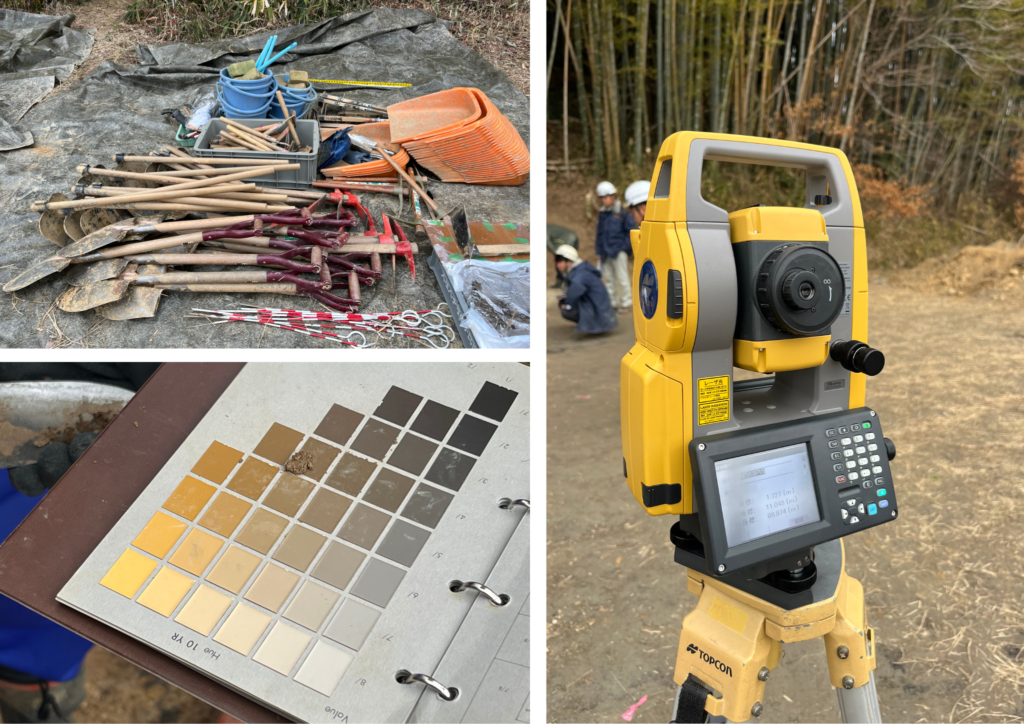

「我々の調査ではトータルステーションという三次元座標の測量器を用いて、25㎝間隔の微細な測量図を作成することができます。図1を見ると北側に比べて南側の等高線(とうこうせん)が大きく乱れていることがわかりますが、おそらく中世の時代に何かが行われ、墳丘が大きく改変されたのではないかと考えています」

今回の調査では墳丘南側の平地に第12区と第13区の2ヶ所に新たにトレンチを入れたが、周濠(しゅうごう/古墳の周りの濠)や周堤(しゅうてい/周濠の周りを囲む堤)の一部を確認できた。さらに今回、非常に重要な発見もあった。周濠の底から数多くの須恵器片(すえきへん)と共に炭化物が見つかったのだ。

「須恵器片は6世紀のものと考えられ、今まで石棺などから推測されてきた古墳の築造時期が確実なものになりました。須恵器片が古墳の石室の開口部から直線上の場所に集まって見つかったこと、何かを燃やしたと思われる炭化物の存在から、開口部に向けてなんらかの祭祀(さいし)が行われた可能性が出てきました」

また、須恵器片がかたまっていた近くには甑(こしき/米などの蒸し器)の一部が見つかっており、饗宴(きょうえん)のようなことが行われていたのかもしれないという。

生き生きと躍動するフィールドスクール

取材中もコツコツと作業を続ける学生たちに声をかけてみた。

「須恵器が現れた時、現場がおおーっ!となりました(笑)。この古墳の発掘は2年目ですが、こんな発見は初めてです」と天理大学3年の清水純さんは発見の様子を楽しげに話す。甑の研究をしている京都府立大学の大学院生、瀬川裕太郎さんは「研究対象の甑がどんぴしゃで見つかるとは…感動しました」と興奮覚めやらぬ様子。第12調査区の土壁に顔をくっつけるようにして地層変化のデータ採取をしていた森花月さんと山﨑真帆さん(ともに天理大学3年)は「地層の変化を読み取るのは難しい」としながらも「発掘現場はものすごく楽しくてやりがいがあります!」と顔を輝かせる。

土にまみれてひたすら作業をする彼らの姿は神々しくさえある。教室に戻れば土器片(どきへん)を水洗いしたり、断面図や平面図を起こしていく緻密な作業が待っている。連日の疲れもあるだろうに屈託なく明るい笑顔を見せる彼らに、古代を愛するピュアな考古学魂を感じて嬉しくなった。遺跡や遺物から考察する考古学の世界を支えるのは、このような地道な現場仕事であり、人の力なのだ。

「発掘には天理大学の学生のほか、他大学の学生も数多く参加していますし、留学生も混じっています。ここは発掘調査現場でありながら、若者たちにとっては貴重な学びの場、まさに生きたフィールドスクールといえます」

第12調査区と第13調査区ではつながるはずの周濠がスムーズにつながっておらず、調査区の間になんらかの人工的な張り出しが存在する可能性が出てきた。この疑問の解明は次回以降の発掘調査に委ねられるというが、非常に興味深い。

「東乗鞍古墳の謎を段階的に明らかにしていき、最終的には国史跡『杣之内古墳群』への追加指定を目指してさらなる調査を継続させていく予定です」

天理市と天理大学、官と学が一体となった〝フィールドスクール〞から、新たな発見と考察が導かれ、考古学的アップデートが行われる日が待ち遠しい。

\今回のナビゲーター/

天理大学人文学部 歴史文化学科教授

桑原久男さん

1991年、京都大学大学院博士後期課程を単位取得満期退学。天理大学おやさと研究所講師を経て現職。唐古・鍵遺跡の発掘調査を起点に、弥生時代の考古学的研究を継続中。オオヤマト古墳群の保存問題を契機に、山の辺地域における古墳群の調査研究、文化遺産をめぐる現代的課題にも取り組む。1990年よりイスラエル国エン・ゲヴ遺跡、テル・レヘシュ遺跡の発掘調査に従事し、比較考古学の観点から都市の形成と発達の歴史を探っている。

※図表及び写真は天理大学提供