雑誌『一個人』2024年11月号の連載記事を本サイトにも掲載しております。内容は雑誌発行当時のものです。

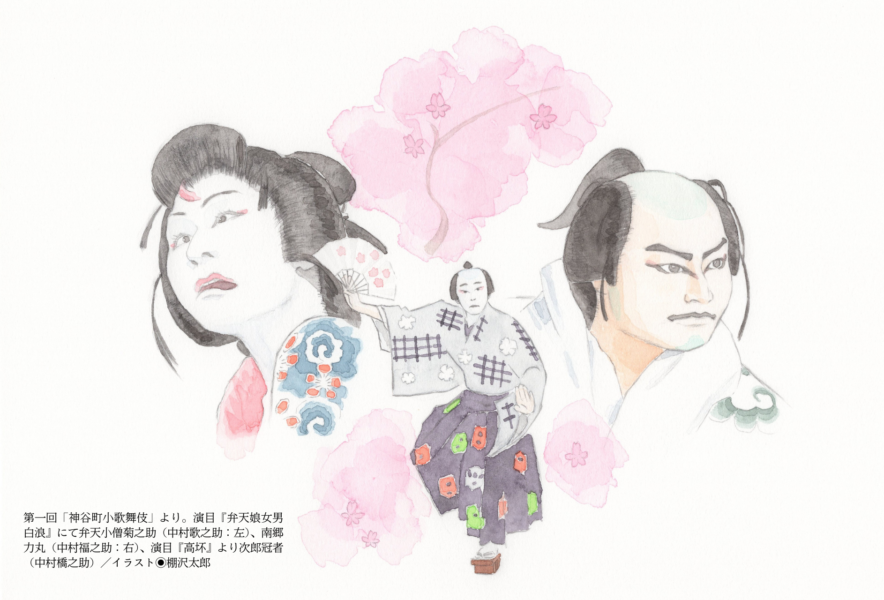

執筆◉宗教学者・作家 島田裕巳、イラスト◉棚沢太郎

9月12日と13日、浅草公会堂で「神谷町小歌舞伎(かみやちょうしょうかぶき)」の公演が行われた。神谷町とは、昭和の名優の一人、七代目中村芝翫(しかん)の住んでいた地名に由来する。その孫である四代目中村橋之助(はしのすけ)、三代目中村福之助(ふくのすけ)、四代目中村歌之助(うたのすけ)の三兄弟と現在の八代目芝翫の弟子たちによる自主公演である。

江戸時代、町奉行によって許可された興行をする劇場は「大芝居(おおしばい)」と呼ばれ、そうでない興行は「小芝居(こしばい)」と呼ばれた。神谷町小歌舞伎の場合にも、歌舞伎座などで行われる「大歌舞伎(おおかぶき)」と対比される呼び名で、三兄弟はゆくゆくは大歌舞伎として興行することを目標としていると語っている。

この公演は2023年6月にも行われているので第2回になる。私は第1回も観劇している。第1回では、橋之助がタップダンスをとりいれた「高坏(たかつき)」を踊り、歌之助と福之助が「弁天小僧(べんてんこぞう)」の弁天小僧と南郷力丸(なんごうりきまる)を演じた。ただし、正直なところ、小歌舞伎のレベルにとどまっていた。

今回は、橋之助と歌之助が「角力場(すもうば)」の濡髪(ぬれがみ)と長吉(ちょうきち)を演じ、福之助が長谷川伸(しん)作「一本刀土俵入(いっぽんがたなどひょういり)」の駒形茂兵衛(こまがたもへえ)を演じたが、皆着実に、力をつけていた。とくに「一本刀土俵入」では客演した二代目中村鶴松(つるまつ)がお蔦(つた)を熱演したこともあり、大歌舞伎に一歩近づいたという印象を受けた。若い役者は一年で大きく成長するものである。

私がこの芝居を観劇したのは、私がよく行く地元の居酒屋の客に、中村芝晶(ししょう)という弟子の一人がいたからである。ただし、本人には第1回公演のときに初めて会った。

芝晶はもともと現代劇をやっていたようで、その後、芝翫の付け人となり、それから役者に転じた。初舞台は2018年だから芸歴はまだ浅い。

現代の歌舞伎の世界には、「名題試験(なだいしけん)」というとても重要な通過儀礼(※)がある。これに合格しなければ、一人前の役者を意味する「名題」にはなれない。まだ合格していない役者は「名題下(なだいした)」と呼ばれ、立廻りや通行人など、台詞が少ない、あるいは台詞がない役しかまわってこない。

(※)通過儀礼…人々の生涯における誕生・成人・結婚・死亡といった節目を通過する際に行なわれる儀礼のこと。成人式では、生と死が隣り合わせである祭礼を行ない、社会的に一人前として認められる。

ただ、名題下には師匠となる役者を支えるという重要な役割がある。立廻りの名人ともなると、名題試験に合格しても、あえて名題にならない役者もいる。

芝晶は今回の神谷町小歌舞伎では、女形に挑戦し、どちらの演目でも、最初に台詞をしゃべる役だった。しかし、大歌舞伎に出演したときには、まだ名題下なので、役名のない通行人や町の男であったりする。そうなると、舞台上で本人を見つけることに苦労する。

8月納涼歌舞伎では2つの演目に出演していて、片方では一言台詞もしゃべったようだが、私はそれを聞き逃してしまった。最近は、芝晶が出演していると、懸命に探してみるようになった。ウォーリーではないが、「芝晶を探せ」は今や観劇の楽しみの一つである。