雑誌『一個人』2025年3月号の連載記事を本サイトにも掲載しております。内容は雑誌発行当時のものです。

執筆◉宗教学者・作家 島田裕巳、イラスト◉棚沢太郎

歌舞伎の興行において多くの観客を集められるものとして「追善興行(ついぜんこうぎょう)」がある。亡くなった俳優あるいは作者の年忌(ねんき)の折に行われる興行である。故人と縁のあった役者が舞台にあがることで、興行は華やかなものになり、連日満席が続くことになる。

2024年は、2月の「猿若祭(さるわかさい)」から、十八代目中村勘三郎(かんざぶろう)の追善興行(十三回忌追善)が続いた。初代勘三郎ははじめ猿若勘三郎を名乗り、猿若座という芝居小屋を開いて座元(ざもと)にもなった。追善興行は、その対象となった俳優や作者の存在を改めて印象づけ、いかに大きな役割を果たしたかを思い起こさせる。

追善興行を行う側は、俳優の場合、故人の子孫である。故人ゆかりの演目を演じることによって後継者としての力量があることを示さなければならない。その点で追善興行もまた通過儀礼(※)なのである。今回の追善興行は、歌舞伎座で行われただけではなく、かつて勘三郎が行った冒険的な公演を再現するものになった。

(※)通過儀礼…人々の生涯における誕生・成人・結婚・死亡といった節目を通過する際に行なわれる儀礼のこと。成人式では、生と死が隣り合わせである祭礼を行ない、社会的に一人前として認められる。

一つは、「平成中村座」の再現である。平成中村座は、2000年、最初に浅草の墨田公園内に江戸時代の芝居小屋を模した仮設劇場を建てて行ったもので、私もそれを観劇した。役者と観客の距離が近く、他では体験できないとても楽しい興行であった。今回は、2006年に名古屋の同朋(どうほう)高等学校体育館を使っての名古屋平成中村座の再現であり、同高の体育館を使って行われ、生徒たちもスタッフとして公演に参加した。

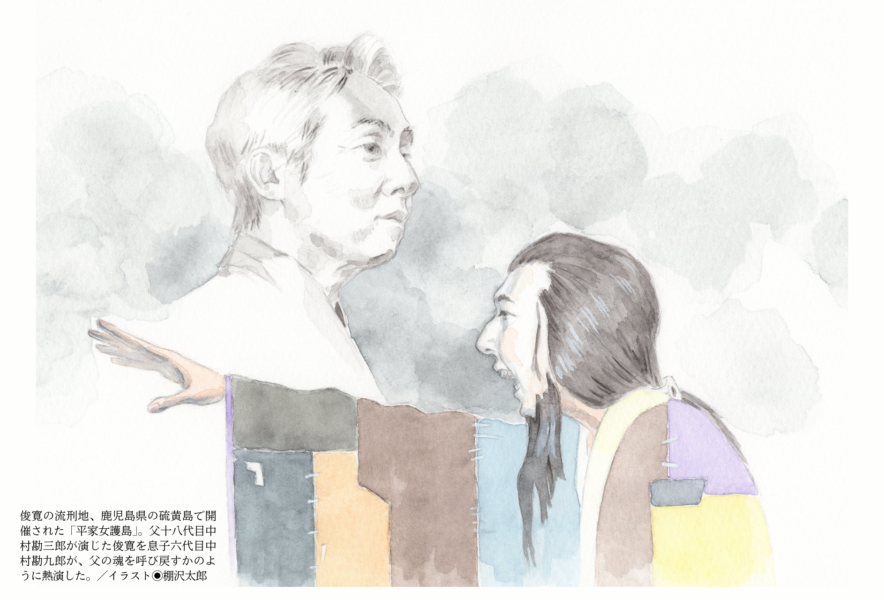

もう一つは、鹿児島県の硫黄島での「平家女護島(へいけにょごのしま)」の公演である。この演目は、「俊寛(しゅんかん)」として知られ、作者は近松門左衛門(ちかまつもんざえもん)である。

この作品は、「平家物語」や能の「俊寛」をもとにしたもので、当時権勢を振るっていた平家打倒の陰謀に加わったことで、俊寛らは鬼界ヶ島(きがいがしま)に流罪(るざい)になる。「平家物語」では、ともに流された丹波少将成経(たんばのしょうしょうなりつね)と平判官康頼(へいはんがんやすより)は赦免(しゃめん)され、都に戻ることができるが、俊寛は島に残され、そこで亡くなったとされる。

問題は、この鬼界ヶ島が実在のどの島にあたるかで、諸説あるのだが、硫黄島はその有力な候補地である。十八代目勘三郎は、1996年にはじめて硫黄島で俊寛を演じ、2011年には再演している。再演の際、勘三郎は生まれたばかりの孫の七緒八(なおや)が15歳になったらもう一度再演したいと語っていた。本人はそれを実現できなかったが、七緒八は三代目中村勘太郎(かんたろう)を襲名(しゅうめい)し、今回は成経を立派につとめた。私はテレビでそれを観た。

勘三郎の子である六代目中村勘九郎(かんくろう)が俊寛を演じ、二代目中村七之助(しちのすけ)が丹左衛門尉基康(たんざえもんのじょうもとやす)を演じた。勘九郎は勘三郎と同じように、最後、実際の硫黄島の浜に下りち、去っていく赦免船にむかって「おおい、おおい、おーい…」と絶叫した。それはあまりに早く逝った勘三郎の魂をこの世に呼び戻すかのような叫び声だった。