かつて成田空港開港問題で大揺れに揺れた千葉県山武(さんぶ)郡の芝山(しばやま)町。町の再生を願って町民たちが立ち上がり、その力を結集した壮大な祭りが、古墳から始まる…。11月中旬、現地に飛んで古代の力漲(みなぎ)る祭りを取材した。

6世紀当時の武社国(むさのくに)をリアルに物語る華麗な埴輪列

杉木立の中にひっそりと寄り添う2基の前方後円墳、殿塚(とのづか)古墳・姫塚(ひめづか)古墳(以降、殿塚・姫塚古墳)。この日、この地は古代にタイムスリップしようとしていた。殿塚古墳の墳丘の裾に立つ宮司が祝詞(のりと)を奏上(そうじょう)し、墳丘(ふんきゅう)上に古代人たちがしずしずと姿を現す。ずらりと並ぶ様子は、まるで埴輪列が鮮やかに蘇ったようだ。

『芝山はにわ祭』の舞台である殿塚・姫塚古墳は、6世紀中頃から後半にかけて(殿塚古墳が少し早い段階)、至近の位置関係で築造された。2基の古墳は太平洋に注ぐ木戸川(きどがわ)に面した台地の端にあり、17基から構成される国指定史跡・芝山古墳群の中心的な存在だ。

昭和31(1956)年の発掘調査で、姫塚古墳から大型で多彩な埴輪が数多く出土した。中でも注目を集めたのが、立派な顎鬚(あごひげ)に高い鼻、カールした美豆良(みずら)、山高帽(やまたかぼう)のようなかぶりものをした『顎鬚を蓄えた男子像』の埴輪だった。

「頭にかぶっているのは前半分だけに三角形の飾りがある冠帽(かんぼう)といわれる冠(かんむり)の一種です。当時、この地域で好ましいとされた男性の髪型や装束(しょうぞく)を表現したものではないかといわれています」と、芝山町立芝山古墳・はにわ博物館 主任学芸員の伝田郁夫さん。

この埴輪は“顎鬚の武人(ぶじん)”とも呼ばれているが、大刀(たち)は持っているものの甲冑(かっちゅう)を身につけていないので、武人ではないという考えもあるそうだ。あくまで想像だが、当時、役職が武官や文官に分かれており、博識な文官たちの姿を描いている埴輪なのかもしれない。

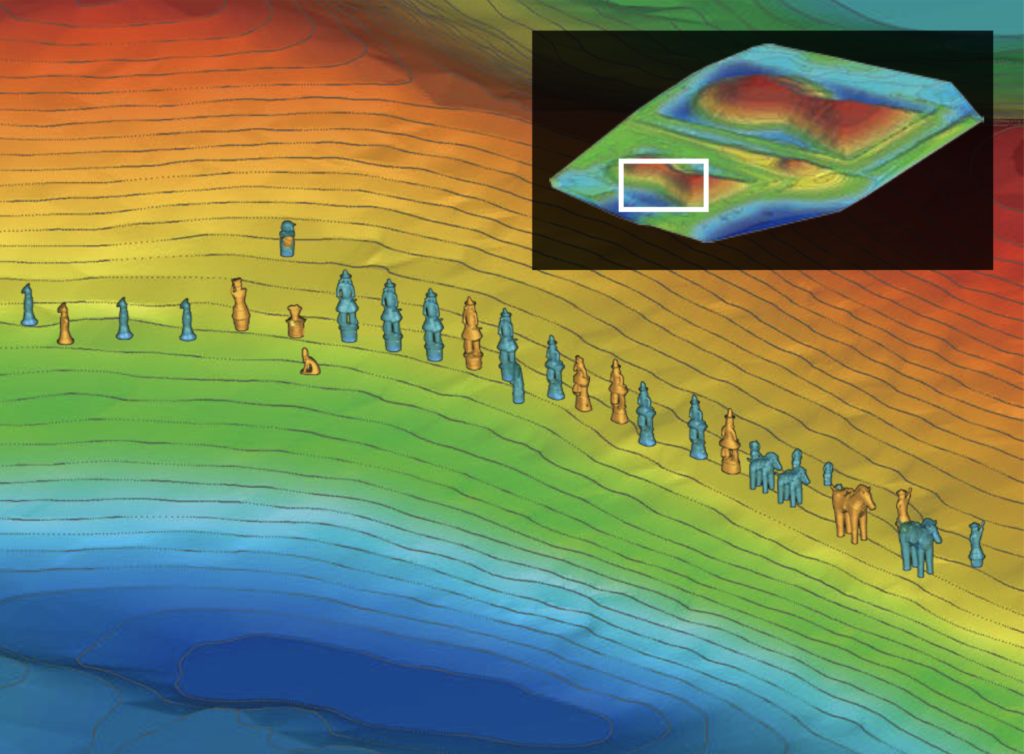

「姫塚古墳から出土した45体の形象(けいしょう)埴輪は、墳丘の北側のテラス部分に外側を向くように並んでいました。台座を土の中に残して、身体の部分が後ろに倒れた状態で原位置(げんいち/そのままの場所)を保って出土したので、当時の埴輪の配置を考える上でも非常に重要な発見といえます」【図1参照】

華やかな形象埴輪列は、継体(けいたい)天皇の真陵(しんりょう)といわれる今城塚(いましろづか)古墳(大阪府高槻市)の壮大な埴輪群像を思い起こさせる。

「このあたりは古墳時代に武社国(のちの武射郡/むさぐん)があった地域で、殿塚・姫塚古墳の築造時期や規模から2基の古墳の被葬者(ひそうしゃ)は武社国を治めた人物だと考えられます。姫塚古墳の埴輪列の方が規模は小さいですが、今城塚古墳の埴輪群像の影響も指摘されており、この地域とヤマト王権との密接さが伺えます」

6世紀の中頃から後半にかけて武社国地域では、大型の前方後円墳の築造ラッシュが見られる。国造(くにのみやつこ/こくぞう、ヤマト王権の下で各地域を治めた地方官のこと)が活躍した時代とも近く、古墳と彼らとの関係もとても興味深い。

町の人々の共栄を祈り、文化遺産を守る祭り

さて、話を『芝山はにわ祭』に戻そう。毎年、11月の第2日曜に開催されるこの祭りは、今年で39回目を迎え、毎年、2万人以上が集まる。じつは殿塚・姫塚古墳が祭りに深く関わっていると聞き、実行委員長の稲垣弘さんに話を伺った。

「昭和41(1966)年、成田空港開港の国家プロジェクトという問題が突然、空から降ってきたように湧いて、のどかな田園地帯だった芝山町に激震が走ったんです。反対派と賛成派の争いが激化し、町は完全に二分されてしまいました」

成田空港開港後も、町は町民同士の対立という暗い空気に包まれていた。この状況を打破すべく、当時の町会議員をはじめとした7人の有志が立ち上がった。

「古代からこの地域では皆が協力し合って暮らしてきたはず。その証ともいえる素晴らしい古墳や遺跡が数多くあるじゃないか!という視点から、古代にちなんだ祭りへの発想が生まれました。古代人の行列が町を歩き、交流の儀式を通じて、古代人から現代の私たちに、この父祖(ふそ)の地で共に手を携えて一つになることの大切さを伝えてもらうことにしたのです」

古代の衣装は姫塚古墳から出土した埴輪を参照し、専門家による時代考証を経て、プロの服飾研究家が制作した。現在では子どもたちを含め、町内外の老若男女50人以上が古代人に扮し、行列や巫女の舞などを披露。屋台やステージイベントなど祭りの規模も大きく拡大した。

『降臨の儀』、『交歓(こうかん)の儀』、『行列の儀』、『歓迎の儀』が次々と行われ、夕刻、篝火(かがりび)が焚かれる中、クライマックスの『昇天の儀』を迎える。

「これからも人々が一つになって素晴らしい町をつくりあげていく」という町長の誓いの言葉に対し、国造が「芝山町は父祖以来、時代を超えて皆が生きる地。祭りが古墳と同様、1500年続くように祈ります」と力強く応え、古代人たちは丘を登って消えていく。

かつて傷ついた町の人々が、この祭りの日は一つになって笑顔で手を振っている。一緒に見送るうちに筆者も胸がいっぱいになり、不覚にも目頭が熱くなった。隣に立つ稲垣さんの目も潤んでいるように見えた。そんな我々の頭上を巨大なジェット機が高度を下げながら飛んでいく…。

社会の発展と人の暮らし、さらには古墳などの文化遺産との共存という課題にはこれが正解というものはないだろう。でも、町民が一つになって行う『芝山はにわ祭』には貴重な学びがあるはずだ。

芝山町立芝山古墳・はにわ博物館

「顎鬚を蓄えた男子像」など殿塚・姫塚古墳をはじめ、芝山町周辺や県内の出土品を展示。

住所:千葉県山武郡芝山町芝山438-1

☎0479-77-1828

HP:https://www.haniwakan.com

\今月のナビゲーター/

芝山町立芝山古墳・はにわ博物館 主任学芸員

伝田 郁夫さん

早稲田大学大学院文学研究科考古学コース博士後期課程満期退学。2021年4月より現職。早稲田大学東アジア都城・シルクロード考古学研究所・招聘研究員。著書に『殿塚・姫塚古墳の研究―人物埴輪の三次元計測調査報告書―』(共著・六一書房)など。

※「芝山はにわ祭」に関する写真は、芝山はにわ祭実行委員会提供