群集墳とは古墳時代中期、5世紀中頃から6世紀中頃を中心に7世紀初めにかけて築造され、限定された地域に密集する多数の古墳からなる古墳群で、各地で同時多発的に、且つ爆発的に増えていった。奈良県橿原(かしはら)市の南西部に展開する新沢千塚(にいざわせんづか)古墳群を訪ねて、橿原市文化財保存活用課の課長補佐松井一晃さんに案内してもらった。

謎多き古墳群は新興勢力の墓域の可能性あり?

新沢千塚古墳群は、大阪府の高安千塚(たかやすせんづか)古墳群や和歌山県の岩橋千塚(いわせせんづか)古墳群などと並ぶ日本有数の群集墳として知られている。

古墳群を中心に整備された「新沢千塚古墳群公園」に一歩、足を踏み入れると丘陵上にポコポコとした大小の古墳が延々と続いている。行けども行けども、古墳が続くという景色は、じつに壮観だ。この古墳群は貝吹山(かいぶきやま)山麓の丘陵に約600基もの古墳が分布し、なかでも古墳群公園がある千塚山(せんづかやま)地区には、約400基が集中する。

「4世紀終わり頃から6世紀終わり頃まで約200年に渡って古墳が造られ続けました。古墳のほとんどは直径10〜20mの円墳(えんぷん)ですが、前方後円墳(ぜんぽうこうえんふん)や前方後方墳(ぜんぽうこうほうふん)、方墳(ほうふん)などが少量ながらも点在しており、貴重な遺物を含めて、個性的でバラエティ豊かな古墳群といえます」

古墳とは単なる埋葬施設ではなく、ヤマト王権が列島をまとめていく中、統一のシンボルとして全国に広がっていった。百舌鳥・古市(もず・ふるいち)古墳群(大阪府・世界遺産)の巨大な大王墓はまさにその頂点にあるといえる。また前方後円墳や前方後方墳、円墳、方墳などの墳形も被葬者の地位や他の権力者とのつながりを示しており、当時の社会構造を映し出しているといえるだろう。

「社会機構が成熟していく中で、百舌鳥・古市古墳群に代表されるヤマト王権に連なるクニの支配者レベルとは異なり、古墳時代中期以降、新たな勢力が現れてきました。それら新興勢力の人々が築いたのが群集墳といえます。今でいうベンチャー企業のように、それまでの社会構造にはなかった新たな勢力にたとえるとわかりやすいかもしれません」

松井さんはこれらの勢力は、いろいろな職掌(しょくしょう/仕事、職務、役割など)の人々で構成されていたと考えている。王権など政治の中枢で得られる権力とは別に、鉄生産などの産業に関わるもの、また農業に関わるものなど、いわゆるプロフェッショナル層の地位が向上し、群集墳という独自の古墳群を形成していったのかもしれない。

新沢千塚古墳群は、南北の支群(しぐん/古墳群内の小グループ)に分かれており、尾根ごとにある程度、関係性の高い古墳の集合体があるという前方後円墳や、比較的サイズが大きい方墳や円墳など中心的な古墳や小さな古墳が混在するといった傾向が見られるそうだ。

「面白いのは尾根ごとに古墳築造のピークが異なっていて、隆盛と衰退が移動していく様子がわかることです。それにしても一体、どこのどんな人々が被葬者(ひそうしゃ)だったのか?については、正直、“わからない”というのが現状で、謎多き古墳群といえるでしょう」

目移りしそうな個性豊かな古墳が密集

古墳群公園内の400基にも及ぶバラエティ豊かな古墳の中から、松井さんに注目すべき古墳をいくつか紹介してもらった。

【北支群】

●126号墳(長ちょう方ほう形けい墳ふん・5世紀後半)

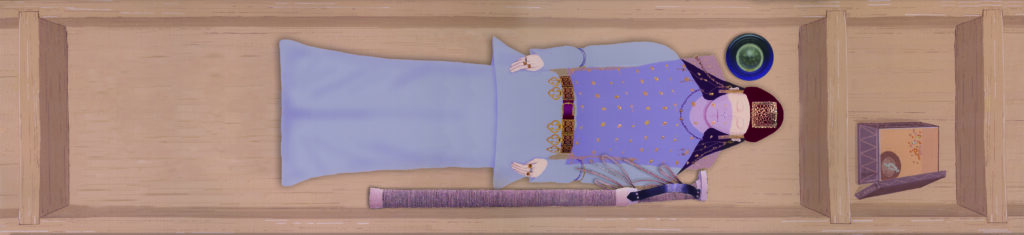

この古墳群で最も有名な古墳がここだろう。長方形墳という形も珍しいが、なんといっても副葬品の美しさと充実度がすごい。金製の方形冠飾(ほうけいかんむりかざり)や垂飾付耳飾(すいしょくつきみみかざり)、指輪や腕輪の他、歩揺(ほよう)というスパンコール状の飾りや金銅製帯金具(こんどうせいおびかなぐ)などおびただしい数のキラキラとした装飾品に加え、ペルシャ地方や古代ローマから伝わったガラス碗とガラス皿、青銅製熨斗(せいどうせいのし/アイロンにあたるもの)など、国内でもあまり類例のない貴重な品々が見つかっている。朝鮮半島から中国東北部、遥か彼方のペルシャ地方まで広大なエリアから集めた品々を持つ人物とは渡来人だったのか?国際的な交流を担った人物だったのか?被葬者は女性ともいわれており、華やかな麗人を思わず思い浮かべる。

●109号墳(前方後方墳・5世紀後半)

全長28mの前方後方墳で前方部の埋葬施設からは挂甲(けいこう/甲冑の一種)1組や鉄剣、画文帯神獣鏡(がもんたいしんじゅうきょう)をはじめとする鏡3面、鈴状の三環鈴(さんかんれい)などの副葬品が多数出土し、その数は126号墳に次ぐものだ。武器や武具が多いことから被葬者は武人ではないか?といわれている。126号墳を見守るような場所に築造されており、時期もほぼ同じ…となれば、渡来系の美しい麗人と古代日本人の武人との許されぬ恋が生まれ、今なお、2人は遠からずの場所に眠っているのでは?などという妄想も生まれてしまう。

●81号墳(前方後方墳・6世紀中頃)

古墳群最大の大きさを誇る前方後方墳。箱形木棺(はこがたもっかん)の一部と棺の中から鉄刀と鉄鏃(てつぞく)が2本、見つかっている。墳丘に登ると高さがあり、景色がとてもいい。盗掘されていたため、現存する副葬品は少ないが、大きさからいっても、被葬者は6世紀中頃のこの古墳群の中ではトップクラスの人物だったと考えられる。

【南支群】

●221号墳(円墳・6世紀前半)

直径15mの円墳で、古墳群では貴重な横穴式石室が復元されている。木棺直葬(もっかんじきそう)が主体のこの古墳群の中で、横穴式石室を造るとは特筆すべき存在といえる。被葬者は渡来系なのか、または渡来人との密接な関係があった人物なのか?なかなか謎めいた古墳だ。

●213号墳(前方後円墳・4世紀後半)

全長25.5mの前方後円墳で、調査された古墳の中では最古級の古墳である。埋葬施設は割竹形木棺を用いた粘土槨(ねんどかく)で、半三角縁二神二獣鏡(はんさんかくぶちにしんにじゅうきょう)や内行花文鏡(ないこうかもんきょう)など四面の鏡、碧玉製石釧(へきぎょくせいいしくしろ)、管玉(くだたま)、ガラス製小玉、刀、刀子(とうす)、鉄斧(てっぷ)などが出土した。鏡が多く出土していること、武器や玉類、埴輪、農耕具などの出土品から、ヤマト王権系列の古墳の伝統にならうようなオーソドックスな前方後円墳といえる。早い時期の前方後円墳なので新沢千塚古墳群の発生を考える上でも重要な存在だ。すぐ横に全長26mの前方後円墳(212号墳)があるのだが、築造時期が6世紀で2基の関係性は希薄だという。

「4世紀から6世紀まで長い年月をかけて古墳を造れるようになった人々の最後の地として活用され続けたのが、新沢千塚古墳群といえるでしょう。謎の多い古墳群ですが、古墳時代にだんだんと社会が醸成してきて、いろいろな職種や立場の人が登場し、生き生きと活躍した時代を思い浮かべることができます。古墳マップを片手に古墳群公園内を歩けば、陽の当たる明るい雰囲気の古墳や、森の中に静かに佇む古墳、小さいけれど存在感がある古墳など、さまざまな古墳に出会えるはずで、きっと好きな古墳が見つかると思います」

新沢千塚古墳群の特徴とは…?

❶墳丘サイズから見て被葬者たちは決して高い位の人ではないが、古墳に葬られること自体はリーダークラス(支配者)だと考えられる。

❷木棺の埋葬に伝統性が見てとれる。6世紀にはすでに韓半島から横穴式石室の築造技術が伝わっており、同時期の群集墳では横穴式石室が主流になっていくのに対し、従来の木棺直葬を主に採用している。

❸被葬者の立場や職掌がバラエティ豊かである。職掌かはわからないが渡来系の装飾品を数多く埋葬している古墳もあれば、鎧や冑が多数出土した武人系の古墳、鋤や鍬などを持つ農業系の古墳など個性豊かである。

❹古墳築造のピークがエリア(尾根)ごとに移り変わり、勢力の変遷が見て取れる。

❺❷のように埋葬法のチョイスに日本人らしい香りが濃厚に感じられながらも、126号墳のように国際色豊かな副葬品を持つ古墳も混在している。この古墳群がある場所は幅広い立場の人々の奥津城だったといえる。

歴史に憩う橿原市博物館

古墳群公園に併設されている「歴史に憩う橿原市博物館」では、「新沢千塚とその時代<古墳時代>」と題して、新沢千塚古墳群の詳しいパネルや遺物が展示されている。新沢千塚古墳群の成り立ちをはじめ、126号墳の発掘状況の展示は必見だ。

住所:奈良県橿原市川西町858-1

☎0744-27-9681 開館時間:午前9時~午後5時(入館は午後4時30分まで)

休館日:月曜日(祝日の場合は開館、翌平日休館)、12月27日~1月4日

料金:大人300円

\今回のナビゲーター/

橿原市 文化財保存活用課 課長補佐

松井一晃さん

2002年、東京学芸大学大学院修士課程修了。奈良県立橿原考古学研究所嘱託職員を経て、2006年橿原市に入庁、現在に至る。橿原市内の遺跡調査だけでなく、歴史に憩う橿原市博物館での学芸業務をきっかけに、遺跡を活用したイベントや、オリジナルワークショップの企画等を通して、多世代が楽しむ博物館やユニバーサルミュージアムの取り組みを積極的に行っている。

出土品はすべて復元模造品(橿原市蔵)、原品は重要文化財(東京国立博物館蔵)