『古事記』を本格的に研究し、「古道」を説いた本居宣長

712年に成立した『古事記』は、日本最古の歴史書といわれ、今日に至るまで多くの研究者たちを惹きつけた。しかし、いまのように評価を受け、研究対象とされたのは、なんと完成から1000年以上も経った江戸時代になってからのことだった。

それまでは、ほぼ同時期に作成された『日本書紀』の影に隠れ、『古事記』の真価は知られることもなかった。『日本書紀』は中国の正史を参考に勅命で作られたもの。歴史書としては『古事記』より、はるかに価値の高いものとみなされていたのだ。忘れ去られた『古事記』に再び脚光を浴びさせるきっかけをつくったのが、江戸時代の国学者である本居宣長(もとおりのりなが)だ。

純漢文で書かれていた『日本書紀』と違い、漢文調ではあるものの当時の日本語の音にこだわった表記=「変体漢文体」を採用した『古事記』は、仏教の教えに染まっていない、日本古来の世界観を正しく伝えている。そのように考えたのが宣長だった。

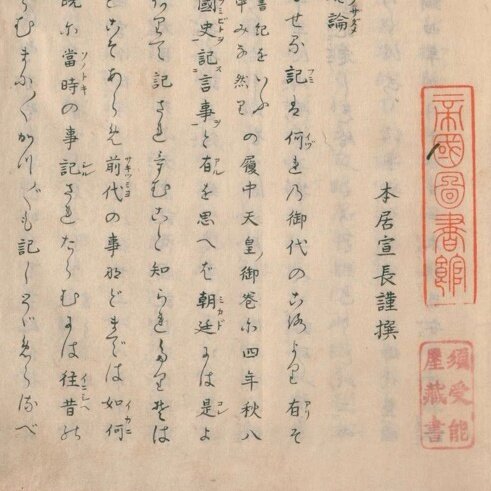

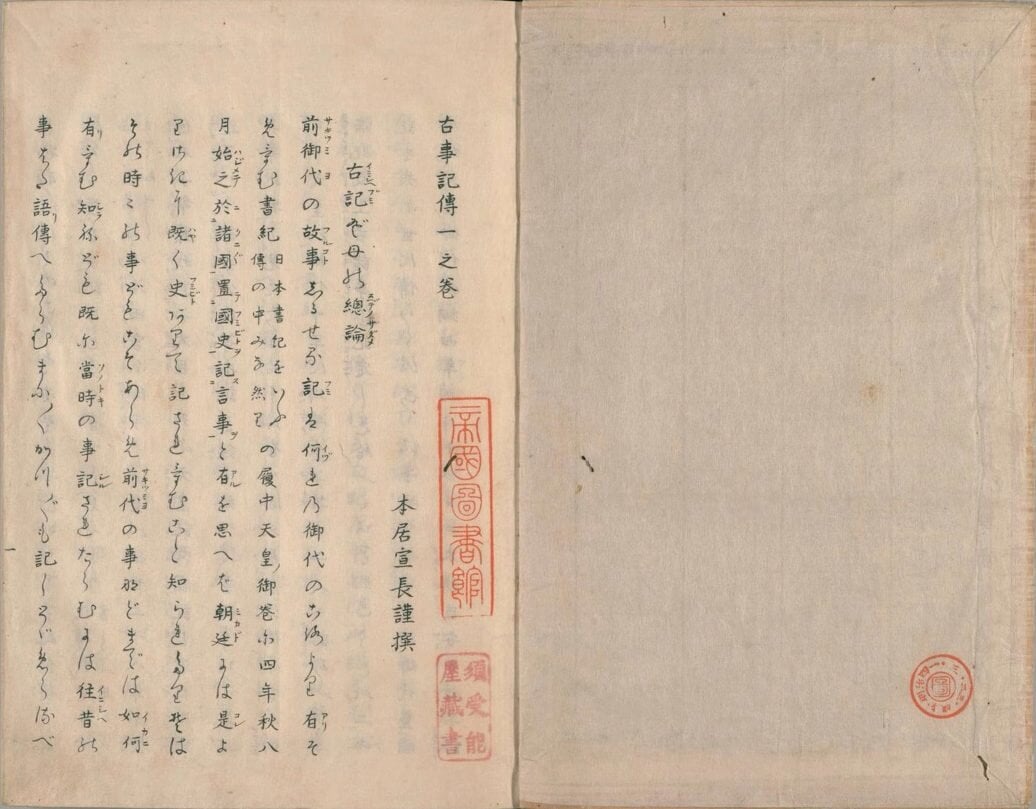

『古事記』研究に打ち込んだ宣長は、初の本格的研究書『古事記伝』を完成させる。それは『古事記』誕生から1000年もあとのことだった。ちなみに『古事記伝』の完成に、宣長はなんと人生のおよそ半分、35年もの歳月を費やしている。

深まる神道的世界「日本」を支えた『古事記』

宣長のなしとげた成果のあとを継ぐ代表的研究者が、その「没後の門人」を自認した平田篤胤(ひらたあつたね)だ。彼は宣長の没後に『古事記伝』にふれ、そこに書かれた考えに驚き、独学で宣長の著書を研究した。

啓発された篤胤は夢のなかで宣長に弟子入りを認められ、のちに宣長の子である本居春庭に入門している。彼が夢中において宣長と対面した場面は絵画としても残されている。

ただし、篤胤の関心は『古事記』そのものよりも、宣長が1巻で提唱した「古道」にあった。その結果、篤胤は研究対象を『古事記』以前の説話にまで広げ、その神道的世界への考察を深めていったのだ。

宣長や篤胤によって積み上げられたこの世界観は、明治維新後、富国強兵に向けた国民統合への流れのなかで、「日本の伝統的価値観・国家神道」というかたちで利用されることになっていった。

民俗学的手法で日本の根源へと迫る

大正時代末になると、『古事記』研究は大きな転換を迎えることになる。1900年代初頭に郷土史研究から出発した柳田国男の手法が、『古事記』研究においても注目を浴び始めたのだ。彼の関心は幅広く、宣長や篤胤が「古道」に求めた、日本文化や伝統の起源にまで及んでいた。

その手法は、研究対象となる文化・歴史的伝承を地方ごとに分類し、その変遷や構成を研究。そこから日本文化の源泉を探るというものだ。日本文化全体を見渡す柳田の試みは「民俗学」というひとつの学問に結実した。

それに対し、彼に師事した折口信夫はまた別のアプローチをしている。同じ民俗学に根差しながら、その手法は「マレビト」や「ヨリシロ」といった独自の概念を想定し、そこからさまざまな文化的現象を説明していくというもので、柳田とは大きく異なっていた。

柳田・折口らが追い求めた民俗学的アプローチは、言語学や国文学など、分野を問わず後進の研究者たちにさまざまな影響を与えた。その結果、1930年ごろから、民俗学的手法に学んだ『古事記』研究者が数多く登場してきている。

また、柳田たちと時を同じくしてヨーロッパでの神話分析の手法が続々と日本にも取り入れられるようになる。こうした種々の理論や手法が持ち込まれることで『古事記』研究は新しいステージへと進んでいった。

より科学的な研究の模索神話の裏の歴史を読み解く

明治30年代になると、西欧からの学問として「神話学」が導入され、比較神話学的研究が開始される。これにより様々な角度からの古事記研究が進むこととなった。

やはり1900年ごろのこと、柳田や折口とは異なるアプローチで『古事記』研究に挑む研究者がいた。津田左右吉(つだそうきち)だ。

津田は『古事記』の上巻における神話などに、徹底的な文献批判を展開。その大部分が伝承的史実でさえなく、当時の朝廷が威厳を示すために編纂した捏造だと主張した。

こうした研究は各方面で議論を呼びながらも高く評価された。それを受け、現代において『古事記』論を立ち上げたのが、哲学者でもある梅原猛だった。梅原は津田と同様、日本神話が当時の編纂者の政治的意図の影響を受けていると考えていた。しかし、だからといってそれをただの偽りとしてではなく、何らかの歴史的事実が物語化されたものとしてとらえ、民俗学に近い発想で分析した。

大枠では『古事記』の史実性を認めた梅原が、否定的見解を示したのは出雲神話についてだった。大陸からの征服王朝である大和朝廷が、その正統性を示すために必要としたのが「国譲り」の出雲神話であり、巨大王朝の遺跡などの考古学的裏付けを持たない出雲王朝は、歴史的事実とは考えられない、とした(『神々の流竄』)。

しかし、この論は後に島根県の荒神谷遺跡から大量の銅剣・銅鐸・銅矛などが出土したことで否定されている。少なくとも、銅剣や銅鐸などの出土数から考えて、日本で最大級の王朝が出雲に存在していたことが分かったのだ。梅原はこれを受けて自説の誤りを認めている。

このように、日本の文化の発祥を記した『古事記』は、その誕生から後世の研究に至るまで、政治性や時代の流れとともに、さまざまなかたちで受容されてきた。

1400年以上もの時を経た現在においてもなお、数多くの人々を魅了し続け、惹きつけるだけの価値が、『古事記』には秘められているといえるのだろう。

※本記事は雑誌『一個人』2019年7月号より抜粋したものです。