骨考古学(こつこうこがく)とは聞きなれない言葉だが、遺跡や古墳から発掘された人骨を調査・研究する分野をいう。古代に埋葬され、今の世に再び現れ出た人骨たちは、一体、どんなことを現代の我々に伝え、教えてくれるのだろうか。

人骨から見えるさまざまな事実

「発掘された古代の人骨からは骨の部位、性別、年齢などの生物学的な鑑定だけでなく、出身地や病歴などさまざまなことがわかります。骨はその人の履歴書といってもいいと思います」

そう話すのは国内でも数少ない骨考古学の専門家で、中部学院大学で非常勤講師を務める橋本裕子(ひろこ)さんだ。古代の骨からどんなことがわかるのかを具体的に聞いてみた。

【生物の種類】

「発掘現場で私たちが最初にすることは、その骨が生物分類上、何に属するのか、所属や種名を決定するための同定(どうてい)作業です」

まず、骨のかたちや状態をじっくり観察する。頭蓋骨(ずがいこつ)の形は種類によって大きく異なるし、動物の大腿骨(だいたいこつ)は基本的に同じ構造を持つが長さが違う。下顎(したあご)の骨は肉食、草食、雑食(ざっしょく)など食べるものによって形が異なる。また、ヒトの骨は、スカスカとした多孔質(たこうしつ/穴の多い状態)だが、動物は、野山をかけ巡って餌(えさ)を見つけて生きているため、骨がスカスカでは生きていけない。それだけに彼らは骨密度が高いという。このようにさまざまな比較検討によって、生物上の種類を判断する。

【年齢】

「乳歯(にゅうし)や永久歯(えいきゅうし)が生える順番は決まっているので、歯の生え具合から大体の年齢を推測できます。とくに乳歯は生える時期が細かくわかるので、15歳くらいまでは一歳単位で年齢判定が可能です」

また、歯からは健康状態も分かる。例えば【写真1】は縄文時代後期〜晩期(約4000〜3000年前)の貝塚から発見された大人の歯だが、歯冠部(しかんぶ)に縞(しま)状のエナメル質減形成(げんけいせい/エナメル質が減る状態)が顕著にみられる。歯のエナメル質の状態から、この人物は幼少期に十分な栄養が得られなかった可能性があるという。

【性別】

「ヒトの場合は、骨に特徴があるので、比較的、性別の判断をしやすいです」

ヒトの女性は額の眉の上あたりに張り出しがあり、横顔の額のラインに丸みがあるので比較的性別の判断が可能だ。また女性の骨盤は子どもを産める構造になっているため、恥骨の下の角度が鈍角な一方で、男性は鋭角になっている。骨盤を形成する骨の一つ、寛骨(かんこつ)にある耳状面前溝下部(じじょうめんぜんこうかぶ)の小さな溝は女性にのみに認められる。妊娠や出産経験時に軟骨部分を骨折することで、溝が形成されるため、女性と判定できる。

【居住地】

「歯や骨に多く含まれるストロンチウムという物質が鍵です」

ストロンチウムは環境下の地質など地域や場所によって値に変動がある。水に溶ける物質で、ヒトは水などを通して体内に取り込む。

「骨や歯を分析することでストロンチウムの値がわかります。新陳代謝がない歯は、歯が生えてくる幼少期のストロンチウムの値を示すため、同じ値を示す土壌を持つ地域が出身地とわかり、同時に大人になってから生活の場を移動したか否かを知る手がかりにもなります」

【体つき(大きさや筋肉の発達など)】

身長は指先一本の骨であっても長さから、また体重は骨の太さや長さから割り出すことができる。また、筋肉は骨と骨をつなぐ役割を持っており、筋肉を鍛えると接触部分が強固になってざらざらするので、筋肉の発達が良いことがわかる。

【健康状態・病歴・外傷など】

福島県にある縄文時代の三貫地貝塚(さんがんじかいづか)から見つかった人骨には、溶骨性(ようこつせい/骨が溶けた状態)の転移が見られ、日本最古のガン患者例とされている【写真2】。また鳥取県にある弥生時代の青谷上寺地遺跡(あおやかみじちいせき)で見つかった人骨は胸椎(きょうつい)部分が溶けてくっついており、結核(けっかく)だったことがわかった。

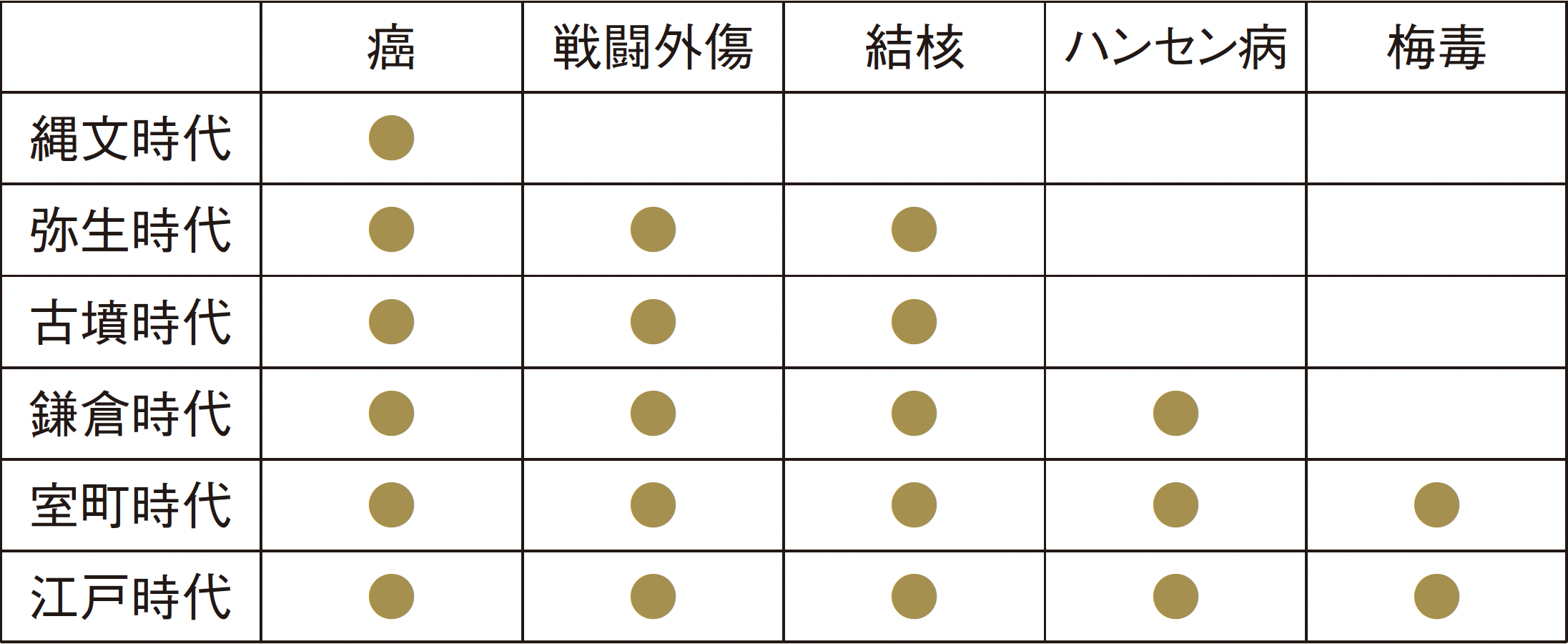

「【図1】のように病気のほか、戦闘の外傷などもわかり、場合によっては死因を究明することも可能です。その際は医療の専門家にも見てもらって判断します」

「骨はもの語る」調査事実から見えること

骨考古学では人骨の背景にある社会情勢や環境も推測することができる。たとえば縄文時代の骨の妊娠出産痕は東北などの寒い地域ほど出産回数が多く、温暖な瀬戸内の地域では出産回数が少ない傾向があることがわかった。

「地域社会の成立に絶対的に必要な人口維持を考えると、新生児の生存率が寒い地域では難しく(成長過程での死亡率が高い)、温暖な地域では比較的容易(死亡率が低い)という形で表れているのではないでしょうか」

また、【写真3】は神奈川県で見つかった人骨の膝部分だが、膝を含め複数箇所に激しい変形を伴っており、「多発性骨軟骨腫(たはつせいこつなんこつしゅ)」と考えられている。年齢は30~40歳の男性と見られ、歩行や生活が困難であったことが推測できる。

「周囲のサポートがないと日常生活を送るのは困難だったはずです、周囲に支えられながら、当時としては大往生の年齢まで生きたことが伺えます。このように過去の人骨を調べていくと、各時代に生きていた人々の個人情報を垣間見ることができ、その人が生きた時代の社会背景や環境を知るための手がかりが得られることもあります。考古学では土器に関する時期や地域などが形式変化(けいしきへんか)によって詳細に調べられており、時代を知る物差しになっています。同じように人骨から分かったことをまとめて、将来的に時代を推し量る指標にできるようにしたいですね」

たった一片の小さな骨や歯から古代に生きたその人の暮らしや人生模様が見えてくる…。骨考古学とはじつにドラマティックな魅力に満ちた世界といえる。

\今回のナビゲーター/

中部学院大学 非常勤講師 橋本裕子さん

1969年千葉県生まれ。國學院大學大学院にて文学修士取得。京都大学大学院にて理学博士取得。奈良文化財研究所客員研究員、京都大学博士研究員を経て、中部学院大学で勤務。専門分野は骨考古学。主な研究報告に「船来山古墳群出土人骨」「人骨と絵画資料から読み取る刑罰「さらし首」の方法」「歯と下顎骨から見た韓国禮安里古墳人骨」“The first physical evidence of syphilis in Japan.”など。